そもそもの出発点は、與那覇潤「中国化する日本:日中文明の衝突一千年史(2011年)」で用いられた表現に由来します。欧州中世と日本中世は構造的に全く別物ですがどちらも「(相応の火力と機動力を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(羅Civitas sui Iuris, 英Sovereign State)間の勢力拮抗状態への全面的移行」と「産業革命導入に至る資本主義台頭」の歴史ではあったという点で一致しており、だから近代的国際協調社会において合流が果たし得たと考える訳です。

「総力戦体制」という視点:野口悠紀雄『1940年体制―さらば戦時体制』を考える

「総力戦体制」も「1940年体制」も、戦後を特徴づける諸要素の原型を戦時体制に求めるという手法は同じである。「1940年体制」は野口が名付けたもので、生産力の増強を目的に政府によって強制的につくられた「日本型企業(終身雇用、年功序列賃金、企業別組合)」「間接金融優位」「官僚体制」などを指す。戦時という非常時に作られた体制は、敗戦と占領期を生き延び、垂直統合型工業生産に適していたことから戦後の高度成長に大きな貢献をした。しかし、その後の環境変化によって、同体制の特徴である資本・労働の閉鎖性が日本の長期停滞の原因となっているとして市場原理の一層の導入を主張するのである。

野口が「1940年体制」に歴史の「断絶」を見るのに対し「総力戦体制」論においては「連続」を重視する。また野口が資本主義の市場機能を積極的に評価するのに対し「総力戦体制」論は、資本主義に内在する矛盾を批判的に捉えるのである。本稿では、両論のもつ歴史観の違いを明らかにするとともに、資本主義の抑圧的システム化について考えてみたい。参考としたのは、野口悠紀雄の『1940年体制―さらば戦時体制』と総力戦体制論を代表する山之内靖の『総力戦体制』である。

「総力戦体制」論がもつ意味

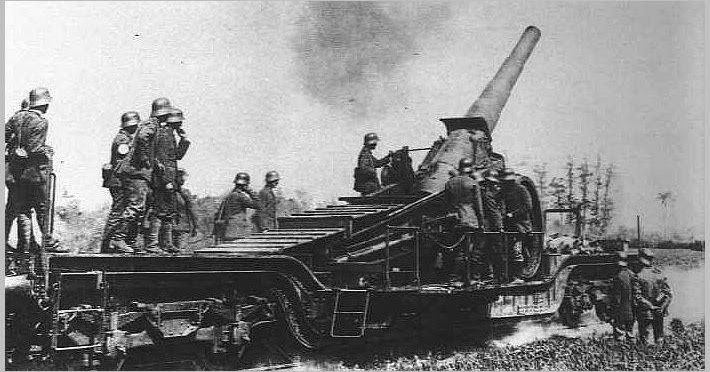

「総力戦」とは、一国の軍隊だけではなく政治、経済、文化などあらゆる部門の総力を結集して戦う近代の戦争をいう。第1次世界大戦がその始まりとされ、戦後各国は来たるべき戦争(第2次世界大戦)に備えて国民を総動員する体制構築のため統制を強めていく。こうした過程に焦点を当てることによって、そこに同質性を認めるのが「総力戦体制」論の特徴である。

1930年代は大不況と社会不安の時代であった。各国政府は失業、貧困、不平等といった資本主義の矛盾を解決する必要に迫られていた。それに応えて国家による問題解決を目指したファシズムが登場した。イタリア、ドイツ、日本などがそれにあたる。一方、民主主義色が強い米国においては、連邦政府の権限を強化し需要創造を目指すニューディール政策がとられた。また英国においては挙国一致内閣が発足した。

「総力戦体制」論においては、ここに国民動員のための国家統制の強化という同質性を見いだすのである。すなわち、総力戦体制は国民国家の発展の中から出現したが、社会のシステム化を図ることでより高次の動員を可能とする国家体制の構築を目指したのであり、その中から動員の代償としての福祉国家の骨格が生まれたと考えるのである。

*すなわちその歴史的性格を明らかにするには前史としての欧州における主権国家の発展史、およびこれを近代化に際して容易に需要した前近代日本の歴史との連続性も明らかにしなければならない。與那覇潤「中国化する日本」における総力戦体制論は、こうした観点も含んでいるのである。

また現代史においては、「総力戦体制」という視点を持つことによって、戦前と戦後の連続性を明確にし、占領の中立化、さらにいえば戦後史の歴史化が可能になる。すなわち「総力戦体制」論は、占領改革のおかげで高度成長は実現したという通説に疑問を投げかけ、民主主義・豊かさ・平和に象徴される戦後神話の見直しを迫る思想だといえる。それゆえ進歩的知識人の論理的基盤を脅かすこととなった。また、戦後の繁栄の恩恵を最大限に享受したわたしたち以上の世代には、自分が拠って立つ「常識」が崩れ去るようで素直には受け入れがたい考え方であった。しかし、総力戦体制論の目的は、思い込みを破壊することにあるのではない。資本主義が新しい段階に入り国民国家の性格が変わったという認識を持つことで、現代資本主義が持つ矛盾を歴史的に理解することを目指しているのである。

與那覇潤「中国化する日本」における「総力戦体制論」

以下を結びつけて一つの時代区分と考える仮説。

- 「欧州先進諸国が第一次世界大戦(1914年〜1918年)期の総力戦で被った痛手の大きさは、当時激減した自由商品貿易が総生産額に占める割合が1970年代までそれ以前の水準に復帰する事はなかった」という統計的事実…日本の戦国時代でいうと「小氷河期到来に伴う全国規模での略奪合戦の激化」に対応。土地利権の重層化を特徴値する中世日本の「職の体系」が、応仁の乱(1467年~1477年)当時の公家領や寺社領の横領を契機とする一円知行化への流れによって解消され、最終的には戦国大名間の勢力拮抗状態の全面化へと推移する。太閤検地(1582年~1598年)や徳川家康の慶長御前帳(1604年)は、こうした流れの一つの到達点と目される。

江戸幕府による朝廷及び公家社会の秩序回復については、関ヶ原の戦いの翌月(慶長5年(1600年)10月)に、公家領の録上を行い、翌年には禁裏御料をはじめとして女院・宮家・公家・門跡に対する知行の確定を行っている。続いて、地下官人制度の再編成を行っており(出納平田家による蔵人方統率など)、禁中並公家諸法度もその流れの一環として位置づけられる。また、武家官位との関係で言えば、武家官位の員外官化と公家官位からの分離は既に慶長11年(1606年)4月に導入されていた武家官位推挙の江戸幕府への一本化と合わせ、豊臣氏宗家を摂関家に豊臣氏庶流や豊臣氏庶流および徳川・前田・上杉・毛利・宇喜多の諸氏を清華家として位置づけようとした豊臣政権における官位システムの解体と徳川氏による武家官位掌握を目指したものであり、その結果徳川氏一門を唯一の武家公卿とする原則(まれに加賀藩前田氏などが公卿となった例がある)が確立された。

もちろん、かかる時期そのものの日本の近代/現代史も「国家間の競争が全面化した」時代精神の影響を色濃く受けている。

- 同じく第一次世界大戦の痛手から「神聖ローマ帝国(800年/962年~1806年)の遺風を継承するハプスブルグ帝国(1804年~1919年)」や「オスマン帝国(1299年~1922年)」や「帝政ロシア(1613年/1721年~1917年)」が倒壊。以降、国際協調体制は遂に「(相応の火力と機動力を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(羅Civitas sui Iuris, 英Sovereign State)間の勢力拮抗状態」に全面的に移行する。

…日本史でいうと公武合体体制化で公家も相応の政治力を有した室町幕府(1336~1588年)の権威失墜が江戸幕藩体制を経由して版籍奉還(1969年)、廃藩置県と藩債処分(1871年)、秩禄処分(1876年)を遂行してフランス郡県制を模した「近代的主権国家」大日本帝国に到達し近代的国際協調社会への参加を可能とした歴史上の流れに対応する。逆を言えばイタリア王国(1861年~1946年)やドイツ帝国(1871年~1918年)及びヴァイマル共和政(1919年~1933年)においては国家としてこの部分が不徹底で、ファシズムやナチズムが台頭する契機となった。

- この時期における「万国の労働者が国境を越えて連帯しようとする世界革命志向と各国も成立した労働者主導主導型政権が政府の力で市場を制御下に置こうとする国家主義志向の衝突」…大英帝国やオランダやベルギーやスイスやアメリカへの産業革命の導入は、農本主義の時代からの自然推移という形で実現した。

これに対してフランスのそれは(フランス革命という既存体制の破壊段階と)サン=シモン主義導入という形を必要とし、ドイツ帝国や大日本帝国(及び中国やベトナム)はこれを輸入する形で産業革命導入を成し遂げたとされる。

ここでいうサン=シモン主義はある意味、後世でいう開発独裁の一種とも考えられるが、実際に1950年代~1990年代に現れた開発独裁はここまで精緻な理論に従って運用されておらず失敗例も多かった。

そして(そのまま資本主義経済圏に参入するには旧体制の弊害が大き過ぎた)ロシアや東欧諸国の多くは国際協調体制の主権国家間の勢力拮抗状態への全面的移行に際して共産主義国家化という段階を経る道を選んだとされる(共産主義瘡蓋(かさぶた)論)。

こうした歴史解釈の大源流はおそらく「その国の社会段階の発展状態によって、社会民主主義を導入するのが最適解か、共産主義革命が最適解かは異なる」としたイタリア共産党初代書記長グラムシのユーロコミュニズム論まで遡る。彼はイタリアにおけるファシズム台頭を「イタリアに相応しかったのは社会民主主義導入だったのに、イタリア共産党が共産主義革命導入に執着したせい」と考えたのである。

日本の戦国時代でいうと「一向衆などの惣村土一揆の全国ネットワークと各地国人一揆の対立と共働」に該当。国人一揆の一部が(徳川家や毛利家の様な形で)戦国大名に昇格する形で後世に継続した一方、(一向宗や根来衆や雑賀衆といった)寺社勢力は時の政権に危険視され、分断政策などによって政治的敗北を喫した。一方、地方行政の最小単位として台頭した惣村自体は、江戸幕藩体制下においては(参勤交代実現の為の交通インフラ整備を背景に)「株仲間」すなわち全国規模の富農・富商のネットワークを構成。自由民権運動期に士族反乱残党を吸収して政治単位化し、選挙権拡大過程においても最大限の配慮が払われたが、彼らには(ドイツ帝国を常備軍将校や官僚の供給階層として支えたエルベ川流域のユンカーや、その経済面における発展を担ったライン川流域の工業貴族の様に)農本主義的守旧派という側面もあり、この事が(フランス郡県制を手本に日本改造を推進した旧幕臣階層のイデオロギー残滓と併せ)大日本帝国末期の軍国主義や戦後における「ネオ封建制」を支えた側面もあるとされる。

演説会場を埋め、運動の広がりを担ったのは一般民衆である。ただ、この場合、一般民衆は現在のそれとは意味を異にする。ここでの一般民衆は主に農村地主層と都市商工業者層であった。彼らの主眼は、税の一点である。

自由民権運動の底流をなした一般民衆は、必ずしも政治体制をめぐる理念上の争いや、権力の偏在に対する問題意識から運動に参加していったわけではない。地租改正により地価が再算定され、物納から金納に変わり、そこに徴兵や新たな学制、インフレが加わり、農村地主層と都市商工業者層の負担は増加した。この不満は農民一揆の多発に結実し、地租の減免も行われた。この民衆の主張が、「民撰議院設立」と結びつき、自由民権運動の広がりをもたらすのである。民衆における租税負担上の不満の発露としての自由民権運動、これが自由民権運動の3つ目の次元である。

従って、当初の運動の盛り上がりは全日本人による民主主義の希求という視点よりも、いわゆる有産階級による租税減免運動と見たほうが正確であろう。ここには、維新後の日本の秩序をいかなる体制とすべきかという意識は皆無である。その意味で、自由民権運動が広く大衆の支持を受けていたといっても、それは限定的に認識すべきことであって、同床異夢の微妙なバランスのもとに自由民権運動が展開されていったと見るのが自然な見方であろうと考える。

もっとも、国会開設を前にした自由民権運動の後期には、こうした運動が理論武装していったことも忘れてはならない。その根底に、貧困・困窮があったことに変わりないが、自由党員との結合によって、専制廃止と立憲政治の実現を唱えるなどの進展があった。県令による強制役務反対運動に端を発した福島事件から、加波山事件、秩父事件へと派生していく底流には、目の前の苦難に対する暴動を超えた一定の理念があったと考えられる。ただし、それがあまりにも過激化したことは、政府による武力鎮圧の口実を与えると共に、自由党内の路線対立と解散を生んでしまった点で、自由民権運動全体からすれば必ずしもプラスに作用しなかったと考えられる

いずれにしても、こうした政治運動に大衆が参画していったという事実は、明治が終わり大正の時代に大正デモクラシーを生み出す遠因にはなった。大衆による政治へのアクセス実績を作った点は銘記してよい事実関係であろう。そして、ここで明らかになったのは、理念と権力と大衆が糾合されないことによる失敗の、ある意味での必然性であった。

- 「世界恐慌発生に伴って1930年代に進んだブロック経済化」や「冷戦発生に伴う世界の二分化」…日本の戦国時代でいうと「スケールメリットを追求する小田原北条家の様な新世代戦国武将の台頭と楽市楽座による御用商人選定過程」や「織田信長包囲網の構築と挫折」。日本の場合は江戸幕藩体制期に上掲の株仲間が(御用商人採用によって支えられた)藩単位の自立経済をまず破壊し藩債処分(1871年)や秩禄処分(1876年)によって「大名貸し」「札差し」が既得権益を失った事が、米国においては南北戦争(1861年~1865年)によって南部奴隷制農園主のモノカルチャー経済圏が破壊された事が単一の主権国家として全体が統合される重要な契機となった。そもそも(主権国家化が比較的スムーズに進行した大英帝国同様)全国土に対して徳川家直轄領が突出していた大日本帝国やプロイセン領が突出していたドイツ帝国は、こうした歴史展開上(ワロン人文化/経済圏とフラマン人文化/経済圏の統合が今日なお果たされてないベルギーや、政治単位規模としては最大を占める両シチリア王国が最貧地帯だったイタリア王国に比べ)最初から有利な立場に立っていたとも考えられる。

この仮説では現在を「既にその軛から脱しているが、次に目指すべき体制が見つかってない過渡期」と考えるが、実際には1960年代以降、徐々に「主権国家」が「(ナポリ重商主義の延長線上に現れた)国家サービス理論の主体」へと後退する一方、既得権益化したその覇権(hegemony)を商品供給企業やマスメディアが継承しようと試みる「産業至上主義時代(1960年代~??)」が到来したという考え方もある。

かかる「禍福糾える縄の如し」的状況を読み解くのに「(20世紀前半の中国農村で実施した実際の動向調査に基づく「若かりし頃の毛沢東の論文」に由来する)毛沢東三原則」が用いられる場合もあります。

- 極限状況下における伝統的富裕層の振る舞い…入手可能な情報の量も、生き延びる為に使えるコネも比較的豊富であり、幾つもの時代変遷を乗り越えてきた経験もあるので変化への対応も最も柔軟であり(そもそも様々な意味合いにおいて基礎体力が高く)生存率自体は決して低くない。

- 極限状況下における新興富裕層の振る舞い…自らが身分上昇に成功した体制への忠誠心が高く、変化の時代には頑固な守旧派に転じる事が多い。(そもそも様々な意味合いにおいて基礎体力がそれほど高くなく、階層としての存続意思もそれほど強くないので)生存率自体は決して高くない。

- 極限状況下における没落階層の振る舞い…生存率が最も低い階層であり、だからこそ投機的に自ら変化に身を投じる可能性が最も高い(上掲の「若かりし頃の毛沢東の論文」の結論は「革命に動員すべきはまさにこの階層である」というもの)。

毛沢東は人の心がないんじゃなくて、人の心に通暁しすぎてて、しかもそれを喧嘩のためだけに利用する徹底的な合目的性というか、邪悪さが問題。造反有理に代表される、短文で人の肺腑を穿つ能力は徹底的な漢詩(しかも耽美派好き)訓練から生まれたもので、文学で人を操った。

— Sz73 (@Sz73B) 2020年6月19日

批林批孔運動など、儒教に対して徹底的に批判的だった毛沢東だが、同時に大変な論語好きで、自己の著作で論語の一節を引用しまくっている。論語は短い字句に含蓄を込めるという中国語の特質を異様な完成度で引き出しており、毛沢東は詩人の直観で、思想とは別にその文体に惹かれたんだろう。

— Sz73 (@Sz73B) 2020年6月20日

とはいえ実際の「総力戦」概念は、そう簡単に素人が振り回せる代物でもなかったのです(そもそも英国でもフランスでも日本でも「産業革命導入による近代的大衆文化の充実」は下層貴族階層の大量没落によって支えられてきた経緯が存在する)。

①産業革命の行き着いた果ては、大不況 (1873年-1896年) を経た後の大衆消費社会、すなわち「大量生産は(庶民の消費者化といった施策が生み出す)大量消費に支えられねばならぬ」なる新手の効用主義経済学(Utilitarianism Economics)的信念。それがまさに「グラン・ギニョール恐怖劇場(Le Théâtre du Grand-Guignol、1897年〜1962年)」とかモーリス・ルブラン「泥棒紳士(gentleman-cambrioleur)ルパン(1905年〜1939年)シリーズ」やら「ファム・ファタール(femme fatale、運命の女)」やら「オム・ファタール(Homme fatale、運命の男)」といった無数の暗部を抱え込んだベル・エポック(Belle Époque、フランス語で「良き時代」。一般には「普仏戦争(1870年〜1871年)の痛手を克服したパリを中心に栄えた欧州文化」と規定される)を現出させた訳である。

②しかし第一次世界大戦(1914年〜1918年)は人類に新たに「総力戦(対立し合う国家間における生産力全てを注ぎ込んだ最終決戦)」なる概念を吹き込んだ。これによって大衆の自由な消費がもたらす可能性を一切無視する本来の形でのマルクス主義が「(一人残らず死に絶えるまで)国民に総力戦を強制し続ける夢の督戦システム」として新たな生命を獲得する。もちろんロシア革命(1917年)を契機とする実際の成立過程はもっと複雑だが、とにかくそうやって今日の我々が知る「マルクス=レーニン主義」は台頭してきたとされているのである。

*そもそも左翼陣営はどうして世界が破滅に瀕していると主張したがるのか? それは自分達が全権を握るチャンスを虎視眈々と狙っているから。どうして左翼陣営はファシズムやナチズムの脅威を強調したがるのか? それは同じタイミングで動く最大のライバルだから。

西部戦線で展開された塹壕戦によって「攻撃側が圧倒的不利」というイメージが定着した第一次世界大戦(1914年〜1918年)

- 「シュリーフェン・プラン(Schlieffen-Plan)」…第一次世界大戦直前の時期において、ドイツ陸軍が西方諸国の攻勢にあたって作成した軍事計画。これは戦争勃発直後にベルギーを通過してフランス北東部へと侵入し、その後南方へと方向転換して首都のパリごとフランス軍を片翼包囲する計画で、ロシア軍の動員力の遅れを前提に作られており、ロシア軍が動員を完了させる前に迅速に西部戦線の英仏軍を撃破しなければならない想定となっていた。小モルトケによって一部手直しされたものの、おおむねこれに従って戦争は開始される。

- 「第一次世界大戦(1914年〜1918年)最初期におけるドイツの躓き」…ドイツは1914年8月2日、ベルギーに対し軍の通行権を要求したが、ベルギー国王アルベール1世は中立国としてこれを拒絶する。ベルギーの中立自体はロンドン条約(1839年)によってイギリス・フランス・プロイセン・オーストリア・ロシアから保証されていた。古証文とはいえ、所謂「ローカントリーズ(Low Countries、ベルギーを含むフランダース地方とオランダのいわゆる低地諸国)を一強国の支配に任せたくない」という英国の伝統的思惑もあって実質的に機能してきた訳だが、アルベール国王は中立自体に価値があるとし「結果はどうであろうと、拒絶する。我々の義務は国土を守りぬくことだ。この点で間違えてはいけない」と述べ、どの他国の侵犯に対しても徹底的に抗戦する決意を表明したとされる。しかしながら、こうした国王の勇ましい発言とは裏腹に当時のベルギー軍は長期間の中立と勢力を増した社会主義政党の軍事軽視ないし無関心により最悪の状態にあった。主にフランスで教育を受けた参謀本部の将校達が攻撃精神ばかり身につけ、ベルギーの実状とはかけ離れた攻勢作戦計画ばかりを練っていたのに対してその兵力(開戦時、現役兵4万8000人と予備役10万人)は6個師団と要塞守備隊を充足するに足らず、装備も旧式で軍服に至ってはナポレオン時代の物を使いまわしている有様だったのである。

とはいえルクセンブルク無血占領(1914年8月2日)を受けて8月4日ドイツ軍の第1軍司令官アレクサンダー・フォン・クルックと第2軍司令官カール・フォン・ビューロウがにベルギー侵攻を開始すると、最初に包囲したリエージュ要塞の周囲に複数の堡塁が構築されており、これによってドイツ軍の進撃が2日間食い止めらる(後の参謀次長エーリッヒ・ルーデンドルフの独断専行によって陥落。その後ベルギー軍はアントウェルペンおよびナミュールへと後退した。ドイツ軍はアントウェルペンを回避して進撃し23日にナミュールを陥落させたが、これにより後背に危険が残される事になり2個軍団相当を現地に残していかざるを得なくなった)。予想しなかった抵抗に遭遇したドイツ軍は連日の強行軍により兵士達を憔悴させたし、さらにはベルギーの軍民が国内の鉄道網を破壊し為にシュリーフェン・プランに基づいた左翼から右翼への輸送が困難となる。

- 「塹壕戦の始まり」…戦争前のフランス軍においては対ドイツ戦を想定し「プラン17(Plan XVII)」と称される計画案が作成されており、そこでは(いかにも攻撃精神の塊たるフランスらしい)「戦争開始と同時にアルザス=ロレーヌを奪取せよ」と定められていた。それで8月14日より開始された進撃においてはロレーヌのサールブールとアルザスのミュルーズが第一目標に選ばれ、ベネルクス三国突破に思わぬ労力を費やす羽目に陥ったドイツ軍を多大な犠牲と引き替えにじわじわと後退に追い込みつつミュルーズを占領し、サールブールの一歩手前まで迫ったが、フランス北東部での大敗により撤退を余儀なくされる。ドイツ軍はパリまで70キロの地点にまで到達したが第一次マルヌ会戦(9月6日〜12日)において進撃が停止した。莫大な損害を顧みず第一次エーヌの戦い(9月12日〜15日)で反撃に転じたフランス軍によって、ドイツ軍はエーヌ川のラインにまで後退し、その位置で持久をはかるために塹壕を構築し始めた。緒戦において攻撃側の不利を悟っていたフランス軍もこれを見ると進撃を停止。それに続いた「海への競争(敵の後背を突こうとして両軍が争って進めた北への延翼運動)」によってスイスからイギリス海峡に至る塹壕線が形成され、その後3年間継続される西部戦線が構築される事になったのだった。以降ドイツ軍は「既に西部前線の突破は不可能であり、この戦争に勝利するには、フランス軍に戦争継続が不可能なほどの死者を出させるしかない」と考える様になっていく。

- 「浸透戦」…戦車が実践に初投入された事で有名な「ソンムの戦い(Battle of the Somme,1916年7月1日〜11月19日、第一次世界大戦中でも屈指の会戦)は、遂に数百人単位での一斉突撃が限界に達し、歩兵が十人前後の分隊を束ねた小隊単位で運用される様になった契機として知られる。「浸透戦術」とはこの時以降各国の軍隊で塹壕攻略戦の主軸となった防御の手薄な箇所を小部や分隊単位で各個突破し、敵地後方で合流して背後から奇襲する戦術を指す。実は日本軍も第二次上海事変(1937年〜10月26日)において「ナチスドイツの派遣した塹壕戦のプロの指導に基づいて築造されソ連が派遣した赤軍将校が防衛隊を組織した」塹壕線を突破する際にこの戦術を採用。「軽機関銃装備によって小隊並みの火力を誇る歩兵分隊による撹乱戦術」が「数百人規模の中隊単位でしか動けない鈍重な国民軍」を翻弄し圧倒的勝利を勝ち取っている。

*その一方で、そこには「古い時代の戦闘精神への回帰」という側面もあった。

- 「総力戦」概念の形成…第一次世界大戦当時のドイツ軍は(上述した様な経緯で)パリにすら到達出来なかったが、ナチスドイツはフランス全土の征服には成功したし、大日本帝国軍も上海塹壕線は突破して(それまで中華民国の首都だった)南京までは何とか手中に収めた。その一方でナチスドイツの場合は「英国とアフリカ植民地の残敵」、大日本帝国の場合は「重慶政府」が攻略出来なかった事が致命傷となって敗戦する。ここまでは純粋に軍事的歴史的事実に過ぎないが、するとナチスドイツで流布した「背後の一突き/匕首伝説(Dolchstoßlegende)」や現在なお中国や韓国で信じられている「日本人は南京で軍民を大量虐殺した戦争犯罪者」といったプロパガンダは一体何処から現れたのだろうか。

実は第一次世界大戦中に芽生えた「総力戦思想」、すなわち「これからの戦争は、戦争継続が不可能なほどの死者を出して戦意を喪失した民族が滅ぼし尽くされる形で決着が付く様になる」なる最終戦史観に立脚し、教育の目的も「国民全員に最期の一人になるまで兵士として死んでいく覚悟を植え付ける」事が最優先課題となった状況の産物であった。カール・シュミットも「陸と海と―世界史的一考察(Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung、1942年)」において「陸の国(ナチス・ドイツ支配下に入った欧州連合)と海の国(英国と米国)の最終決戦が始まった」なるプロパガンダを成立させる為に「地中海などどこまでも遠浅で湖みたいなものだから沿岸諸国は全て陸の国」「スペインも伝統的に海軍が話にならないくらい弱かったから海の国」「南米大陸なんて小島みたいなものだからアメリカは海の国」といった詭弁を積み重ねている。

彼の「敵友理論」は現実の束縛から一切離れた自由な発想に基づいて「敵=最後の一人まで殲滅する事が国際正義の実現につながる絶対悪」と「味方=一切の意見の相違が存在しない自分と完全に同質の存在(それを拒絶する相手は全て「敵」に分類される)」の線引きを強要するのが特徴で、逆を言うならその手の内で踊ってる限り、現実に目を向けて内省的になる必要性など一切発生しない事になる。当時世界中にありふれていた思考様式であった。 *この思考様式が戦後の「スペクタクル史劇的歴史観」に立脚する保守主義へと継承されていく。

- 「日本人は南京で軍民を大量虐殺した戦争犯罪者」…当時の中国人は「上海陥落は断じて(当時世界最先端の戦術だった)浸透戦術まで駆使した大日本帝国軍の輝かしい軍事的勝利などではなかった。あらゆる国際ルールを無視した卑劣な不意打ちと残虐行為の産物に過ぎなかった」と信じたがった。軍人大統領時代の韓国に至っては「大韓民国臨時政府は劣等な野蛮人に過ぎない日本人の攻撃から上海を完全に守り切った」と教えられており、そもそも大韓民国臨時政府が重慶に疎開して終戦を迎えた事実すら国民に知らされていなかったという。もっともそうした展開を呼んだ落ち度は大日本帝国軍部側に存在した。そもそも「上海を陥落させたらその時点で停戦し、国民党政府と平和条約を取り結べ」という日本政府から受けた訓令を完全黙殺。一気に南京まで支配下に置こうとする意図を察知されない為、欧米マスコミの取材を一切シャットダウン。しかも国民党政府が重慶に脱出するのを許してしまい華々しく勝利宣言する機会を失った挙句の果てにどれだけ無差別爆撃を繰り返しても重慶は終戦まで陥落する事はなかったのである。大日本帝國を滅亡に導いた完全な失態と言ってよく、エドガー・スノー「アジアの戦争 (The Battle for Asia、1941年) 」における「本当にやましい事が何も行われてないなら、欧米報道陣の完全シャットダウンも必要なかった筈だ」という指摘もその意味では正しい。全ての誤解がここから始まっている。

- 「総力戦」と慰安婦問題…こちらも当時可能な限り秘密裏に扱った事が仇となって付け込まれた実例。所謂「大日本帝国軍が強制徴用した慰安婦」は年々その数を急増させ最近では「最低でも50万人以上、どんなに少なく見積もってもナチスドイツがホロコーストで虐殺したユダヤ人数を下回る事はない」とされ「徴用の実態」もその残酷性を強調しようとするあまり「日本兵から「試し切り」を含むありとあらゆる性的暴行を加えられ続けるせいで徴用された慰安婦の平均寿命は数週間に満たず、生還者も数百人に過ぎなかった」「3歳児でさえ残虐な徴用を免れる事は出来なかった」「資源が欠乏した大日本帝国においては慰安婦の遺体から搾り取る脂肪が航空機や軍艦を動かす主要燃料となり、その髪の毛が軍服の主要材料となった」とエスカレートする一方。2014年にニュージャージー州で行われた「国際社会は日本人を決して許さない」デモに至っては、バラバラにされた血塗れのマネキンをシンボルに掲げ「アメリカ人も一刻も早く我に帰り、食人族日本人を今でも人類の一員と考えているレイシスト全員を一人残らず地上から撲滅する聖戦に加われ‼︎」と声が枯れるまでシュプレヒコールを続けたという。ただしこの種の過激な「アメリカにおける反日デモや反日プロパガンダ」はその主体が中国人や北朝鮮人である事が多く「アメリカ人の在米韓国人に対する嫌悪感を煽り、日米と韓国の連帯に楔を打ち込むのが主目的」という指摘もなされていたりする。そうカール・シュミットの「敵友理論」の対象は何も味方ばかりとは限らない。いずれにせよ今日なお「総力戦」を続け様としてるのは誰なのか、「総力戦」に「総力戦」で応じるのが正しい事なのかなどについては慎重な判断を要する。

その一方で「大日本帝国軍兵士のバンザイ突撃」の起源を「フランス攻撃精神」に求める立場もある。その契機となったのは第二次上海事変に際して「ソンム戦を勝利に導いたフランス軍の浸透戦術」を研究し、その成果を軍事訓練に反映させた事。第一次大戦中に「浸透戦の英雄」として名を残した「英雄的(魔術的)リアリズム作家」エンルスト・ユンガーも「数万人の敵が籠もる堅牢な防衛線にわずか数人で自ら足を踏み入れる勇気を奮い起こすにはある種の狂気が必要」としており、確かにあり得ない話でもなかったりする。浸透戦術を始めたのはドイツ軍側なのだが「(日露戦争に際しては日本の騎兵がその攻撃精神を採用した)フランス側から学んだ」となってる辺りも興味深い。

第一次大戦は、思想においても近代を終焉させたが、では、第一次大戦以前の近代末期と、第一次大戦後の近代以後の関係はどうなのか。近代末期には、近代以後の先駆が登場しているはずだ。その分かりやすい例がニーチェであったりする。左右の政治思想にも美学や芸術にもそれに該当するものがある。

— 千坂恭二 (@Chisaka_Kyoji) 2015年2月23日

千坂恭二 @Chisaka_Kyoji12:11 - 2015年2月23日

政治思想でいえば、右翼におけるモーリス・バレスや、左翼におけるジョルジュ・ソレルの存在もそこにある。右翼のバレスは近代的な右翼を逸脱しており、左翼のソレルは近代的な左翼を逸脱している。そして近代以後は、この逸脱に萌芽するのであり、現象的には左右は混戦し影響しあうことになる。千坂恭二 @Chisaka_Kyoji18:54 - 2015年2月22日

革命という言葉には、二つの、およそ異質な、時には相反する内容がある。一つは、現実の変革という理解であり、もう一つは、根源的な力の噴出という理解だ。前者は左翼リベラルに多い革命観であり、後者はニーチェ主義的観点に見られ、ヘーゲル経由のマルクスやバクーニンは双方にまたがっている。

千坂恭二 @Chisaka_Kyoji2:00 - 2015年2月24日

思想とは言説だと考えるのは間違いだ。思想は、政治とは異なり、また政治とは対立する物理的な実力的な現実でもある。そうした政治ではない現実としての思想の端的な現れとして、分かりやすい物理力として軍事があるが、思想の物理力は政治の現実(例えば選挙)と対立し、しかも禁欲的に存在している。

千坂恭二 @Chisaka_Kyoji2:22 - 2015年2月24日

ユンガーのナチス批判やナチスとの対立の思想的な消息も、このあたりにある。つまりエアハルト旅団やコンスルの物理的暴力は思想であって政治ではなく、政治(選挙)としてのナチスと敵対した。だからユンガーは民主主義者ではなく、ナチスが民主主義者ということになる。

映画:「シャトーブリアンからの手紙」――人間を命令の奴隷に変える戦争という狂気 | クリスチャン新聞オンライン千坂恭二 @Chisaka_Kyoji2:32 - 2015年2月24日

1968年闘争期における新左翼はエアハルト旅団やコンスルであり、共産党がナチスだったといえる。その意味では、反政治的な物理力としての思想から政治(選挙)への転向は,1968年闘争期の思想に対する背教者的な裏切りになるだろう。

*「エアハルト旅団/コンスル」…1919年春にバイエルン王国に社会主義者が打ち建てたバイエルン・レーテ共和国の打倒に参加したドイツ義勇軍(フライコール)の一つ。「エアハルト海兵旅団」が正式名称だが、カップ一揆(1920年)でベルリンを掌握したが社会民主党政府の指令によるゼネストにあって数日で失敗。解散命令が出されて以降は「コンスル」の偽名で活動。

千坂恭二 @Chisaka_Kyoji2:52 - 2015年2月24日

1968年闘争期の日本の新左翼には政治(選挙)はなく、あったのは物理力としての思想であり、それがゲヴァルトであり、革命戦争であり革命軍だった。そして戦争はクラウゼヴィッツがいうような政治の延長ではないことだ。革命戦争や革命軍の思想が、政治(選挙)を志向するのは最悪の転向だろう。千坂恭二 @Chisaka_Kyoji2:52 - 2015年2月24日

1968年闘争期の革命の戦争や軍、つまりは物理的暴力としての思想が現実には不可能ならば、表現という力としての文学や芸術を選ぶべきであり、どう間違っても政治(選挙)ごときであってはならない。文学や芸術が駄目なら隠遁でもすべきであり、政治(選挙)は醜態だろう。

千坂恭二 ?@Chisaka_Kyoji11:58 - 2015年2月24日

ユンガーは、ナチスの政治(選挙)を強く批判したが、そこにあったのは物理力としての思想だった。だからユンガーによれば、政治(選挙)としてのナチスには数量や勢力が重要なのだが、ユンガーやエアハルト旅団、コンスルなど武装闘争派は数量や勢力はさしたる問題ではなく力の強度が重要なのだった。

千坂恭二 @Chisaka_Kyoji15:45 - 2015年2月24日

この問題は、今朝方の夜中にも連続ツィートしたが、現在の思想や政治においても同様の問題がある。1968年闘争期の闘争の意義は物理力の肯定にあり、現在も問われているのはその物理力の思想化であり、政治(選挙)に乗り出すことではない。政治(選挙)を批判する物理力の思想化こそが問題なのだ。

内田樹・中田考対談「一神教と国家」付録「中東情勢を読み解く為の現代史」

「ムバラク独裁政権崩壊後のエジプトにおいて議会選挙を制したムスリム同胞団と大統領選挙を制したムルシー大統領はイスラーム主義者と誤解されてますが、その実体は生き残りの為にイスラームを歪曲し政権分離を容認した反イスラーム主義者集団に他なりません。なにしろ神の定めたイスラーム法への絶対帰依を人間野幸福とみなすサラフィー・ジハド主義者の立場からすれば、人間野定めた法律に基づく民主主義の選挙への出馬自体が背教であり、万死に値するのです。それにも関わらず彼らはイスラーム政党を僭称し、中途半端な偽イスラーム主義をスローガンに掲げ、無知蒙昧なエジプト国民に彼らこそイスラーム政権と信じ込ませた上にエジプトのイスラーム化に失敗し、民衆にイスラーム主義の政治関与への嫌悪感を植え付け、軍に反イスラーム主義キャンペーンの口実を与えてしまったからです(そして世界中のサラフィー・ジハド主義者は、イスラーム主義革命が成就するとしたら暴力革命によってでしか有り得ないという決意を新たにした)」

*皮肉にもサラフィー・ジハード主義者はその原理主義的立場故にスーフィー(イスラム神秘主義)や聖者崇拝に耽溺する在野のイスラム教徒も世俗政権同様に憎悪しており、それ故に民衆の支持が広がりにくいという点で日本の新左翼運動と近い側面を備えている。そういう意味でも宗派を問わず寛容に接してまず福祉団体として成功を収めたムスリム同胞団は「万死に値する裏切者集団」だった訳である。

こうして政治的利用が不可能となった鬱憤が「魔術的リアリズム芸術」に投影される展開が起こった。その原風景を19世紀フランスの小ロマン派に見てとる向きも存在する。

戦間期の流行作品にも独特の刻印が見受けられる。

- そもそも実は「あらゆる暴力を独占的に行使して思想統制まで敷く独裁者」や「革命の勃発」の登場を最優先で警戒しなければならない時代など存在しない。そうした動きが熱狂的支持を得るのは常に「社会や政治や経済が本格的に破綻して誰にも処方箋が提出出来なくなった状況」に限られ、その時点ではもう、臣民や市民や国民が最優先で「独裁者の登場」や「革命の勃発」を警戒する事は有りえなくなっているのである。

- 日本だと戦前について「大日本帝国末期の暴走は、軍部そのものの暴虐というより、政治家も財界人も本来の責務を投げ出した結果、専門外の軍人が政治問題や経済問題まで背負わされた結果起こった歴史的悲劇だった」と反省する立場の人達がこれに近いとも。逆に「そこで革命が全てを掌握するのが国際正義」と主張する人は、当時の日本軍部と何ら違いはないとも。まぁ「それぞれがスペシャリストとして本分を尽くすのが正解」という事実は動かない。

具体的作品展開に目を向けてみましょう。

- ハリウッド映画「キングコング(King Kong、1933年)」の大ヒット。世界不況のせいで劇場を辞めさせられ、つい果物を万引きしそうになるほどの困窮状態に追い込まれた女芸人。そしてパトロン達から見捨てられ、一発逆転のチャンスを狙うドキュメンタリー映画監督。二人の出会いが「超えてはならない一線(Point of no return)」を超えて禁断の島に向かうのが物語の冒頭だった。

- 同じ年には(普仏戦争敗戦からパリ・コミューン殲滅戦に至る血塗れのパリを闊歩する狼男が「本能に逆らえず仕方なく殺す俺達よりお前達の方がよっぽど沢山殺し合う」と冷徹に指摘する)ガイ・エンドア「パリの狼男(The Werewolf of Paris 1933年)」もベストセラー入り。

- 要するに「世界恐慌によって荒廃し切った当時の観客や読者の心理」抜きにはこの時代について何も語れない。そしてこうした「ただひたすら生き延びるのに必死な人々に対して観客や読者のアンビバレントな共感が集中した時代」の延長線上にマーガレット・ミッチェルの「風と共に去りぬ(Gone With the Wind、原作1936年、映画1939年)が登場する。

- 日本では1930年代、小津安二郎の「小市民映画」が次第に右翼と左翼が挟撃される様になってく。まず先に死ぬのは「自由主義」なのである。

そしておもむろに第二次世界大戦が始まる。思いもかけぬ奇妙な形で…

「まやかし戦争(Phoney War,1939年9月1日〜1940年5月10日)」

「チェンバレンの弱腰外交」なんて全体像のごく一部に過ぎない。第二次世界大戦(1939年〜1945年)そのものが「ナチス・ドイツとソ連によるポーランド分割(1939年)」や「ソ連のフィンランド侵攻(1939年〜1944年、冬戦争/継続戦争)」などを欧米諸国が黙殺する「まやかし戦争(Phoney War,1939年9月1日〜1940年5月10日)」として始まった。それは第一次世界大戦で「攻撃側が圧倒的不利」というイメージが定着していたせいでもあった。

実はナチスドイツやソ連でさえ開戦当初は「侵攻範囲をこれ以上広げなければ和平に持ち込める」と考えていた節が見受けられる。結局説得を諦めて翌年にフランス侵攻し僅か6週間で占領を達成してしまう訳だが、確かにこの時期フランス国内で和平の絶対反対だったのはあくまで政府と一部右翼だけで、世論は意外と「僕達はもう戦わない。戦わない事こそ国際正義の実現」なる一国平和主義や「フランス人はもう没落していくだけの衰退民族です。いっそドイツに占領された方が新しい門出になる」といった敗北主義者の方が圧倒的多数だったのである。

「世界を巻き添えにして滅ぼす好戦的右翼」…ロマン・ロラン(Romain Rolland,1866年〜1944年)の様に「絶対悪たるナチスを打ち倒せ」と叫び続ける平和主義者も、フライコール(ドイツ義勇軍)の精神的主導者だったエンルスト・ユンガー(Ernst Jünger、 1895年〜1998年)も一緒くた。

「敗北主義者達」…皮肉にも終戦後、対ナチス協力者の摘発と処刑を苛烈に要求する一方で、(極左の蜂起をフライコール(ドイツ義勇軍)を招聘して鎮圧させたワイマール体制の様に)自分自身の手を汚したがらなかったせいで「ド・ゴール独裁政権」誕生の最大の立役者となった。

この辺りの複雑怪奇な経緯がちゃんと頭に入ってないと何故今日なおオーストリアやフィンランドが徴兵制を続けているのか(ポーランドも2009年まで継続)とか「カミュ=サルトル論争(1952年)」が何を巡る議論だったとかが理解出来なくなってしまう。第二次世界大戦は「絶対悪たるナチスや大日本帝國を倒す正義の戦い」と簡単に要約できてしまう様な戦いでは決してなかった。すでにその事実そのものが忘れ去られつつある…

結局、人類が「総力戦」の呪縛から解放されたのは1970年代に入ってからだったとも言われています。日本やドイツの戦後復興期から高度成長期までがすっぽりと収まってしまう計算となるのです。

多くの人が、今度の戦争でだまされていたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知つている範囲ではおれがだましたのだといつた人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなつてくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はつきりしていると思つているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思つているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもつと上のほうからだまされたというにきまつている。すると、最後にはたつた一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない。

すなわち、だましていた人間の数は、一般に考えられているよりもはるかに多かつたにちがいないのである。しかもそれは、「だまし」の専門家と「だまされ」の専門家とに劃然と分れていたわけではなく、いま、一人の人間がだれかにだまされると、次の瞬間には、もうその男が別のだれかをつかまえてだますというようなことを際限なくくりかえしていたので、つまり日本人全体が夢中になつて互にだましたりだまされたりしていたのだろうと思う。

このことは、戦争中の末端行政の現われ方や、新聞報道の愚劣さや、ラジオのばかばかしさや、さては、町会、隣組、警防団、婦人会といつたような民間の組織がいかに熱心にかつ自発的にだます側に協力していたかを思い出してみれば直ぐにわかることである。

たとえば、最も手近な服装の問題にしても、ゲートルを巻かなければ門から一歩も出られないようなこつけいなことにしてしまつたのは、政府でも官庁でもなく、むしろ国民自身だつたのである。私のような病人は、ついに一度もあの醜い戦闘帽というものを持たずにすんだが、たまに外出するとき、普通のあり合わせの帽子をかぶつて出ると、たちまち国賊を見つけたような憎悪の眼を光らせたのは、だれでもない、親愛なる同胞諸君であつたことを私は忘れない。もともと、服装は、実用的要求に幾分かの美的要求が結合したものであつて、思想的表現ではないのである。しかるに我が同胞諸君は、服装をもつて唯一の思想的表現なりと勘違いしたか、そうでなかつたら思想をカムフラージュする最も簡易な隠れ蓑としてそれを愛用したのであろう。そしてたまたま服装をその本来の意味に扱つている人間を見ると、彼らは眉を逆立てて憤慨するか、ないしは、眉を逆立てる演技をして見せることによつて、自分の立場の保鞏につとめていたのであろう。

いわゆる「悲観的ガイア仮説」なるジャンル作品は、こうした歴史の残滓とも。

とりあえず、以下続報…